- LP

- CD

- Recommended

- Back In

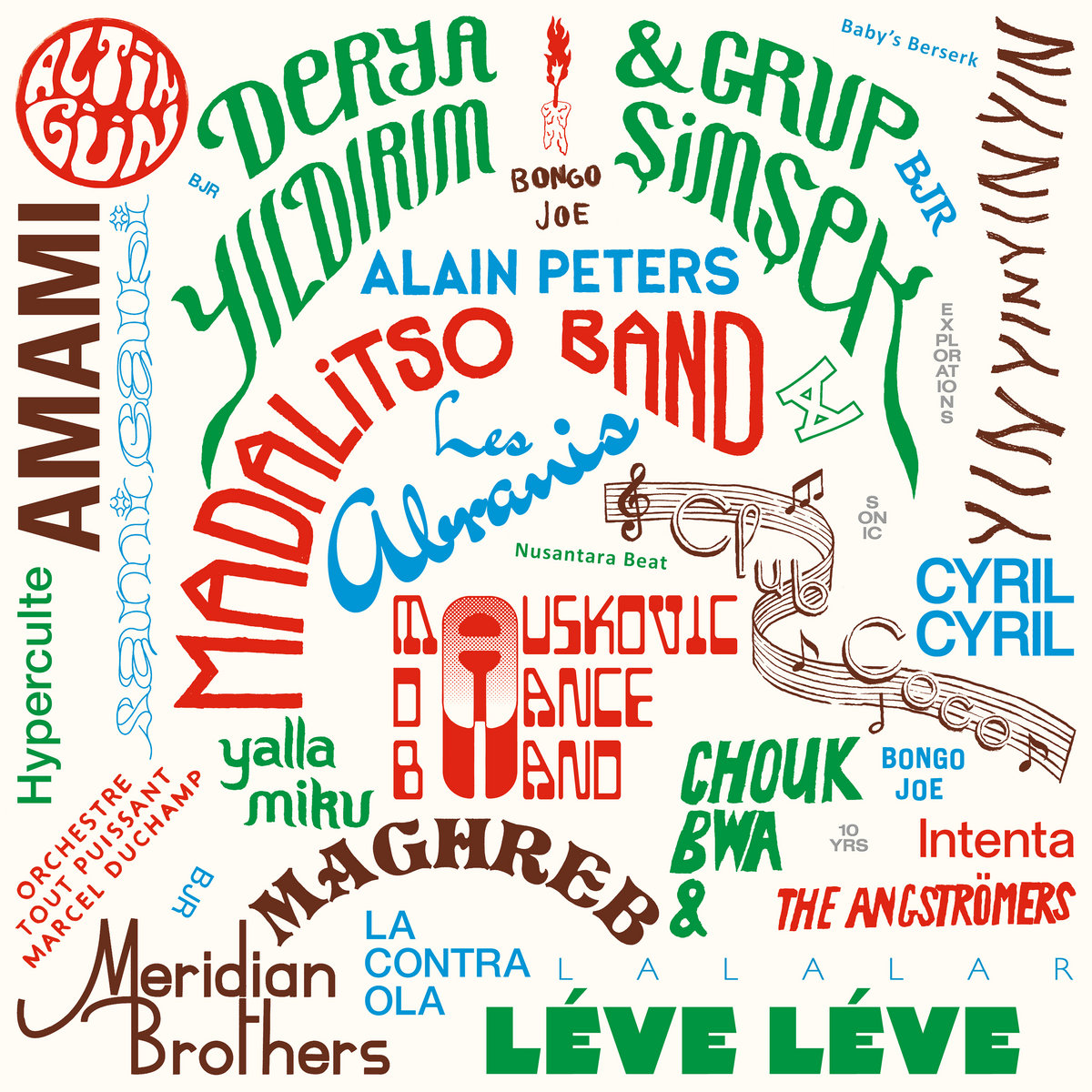

Various

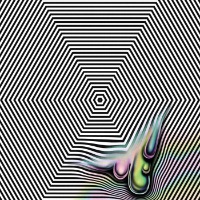

Club Coco Coloured Vinyl

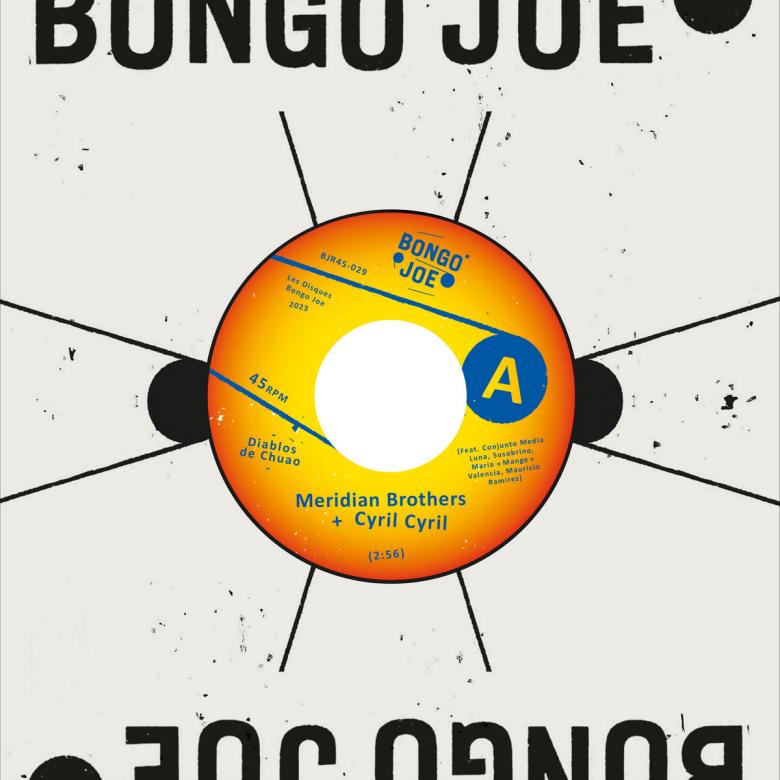

Les Disques Bongo Joe

- Cat No.: BJR 062LP

- 2026-01-26

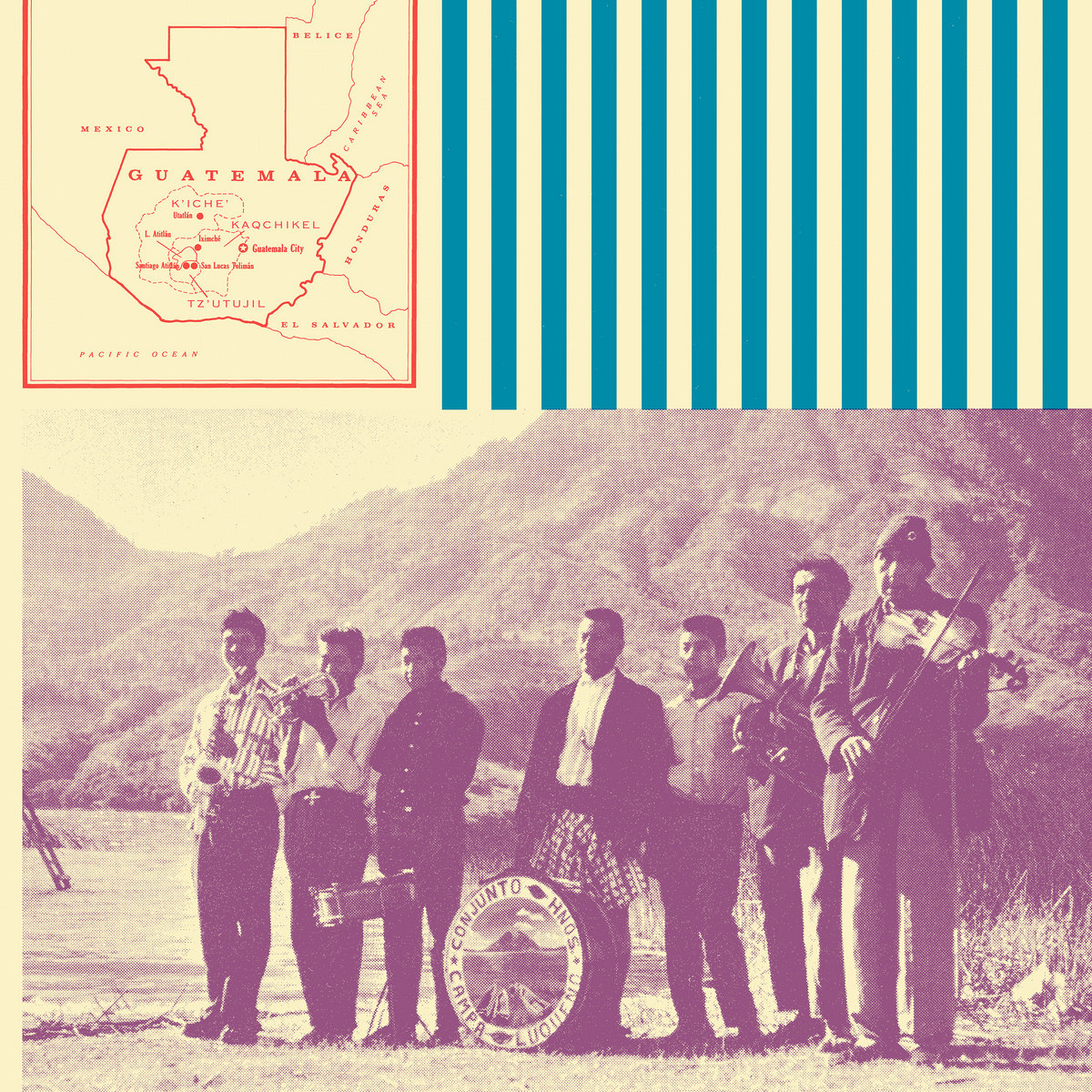

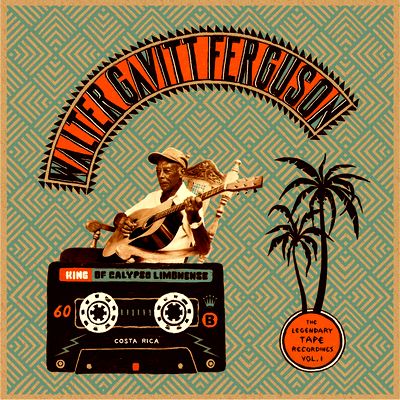

ジャイルス・ピーターソンのWorldwide FMにてレギュラーを持つDJ、Coco MariaによるNuラテンセレクション!こんなん待ってましたね。ポップでスパイシーで脳天気でどっかキレてる、南米センティミエント(サウダージではない)たっぷりの楽曲集。

Track List

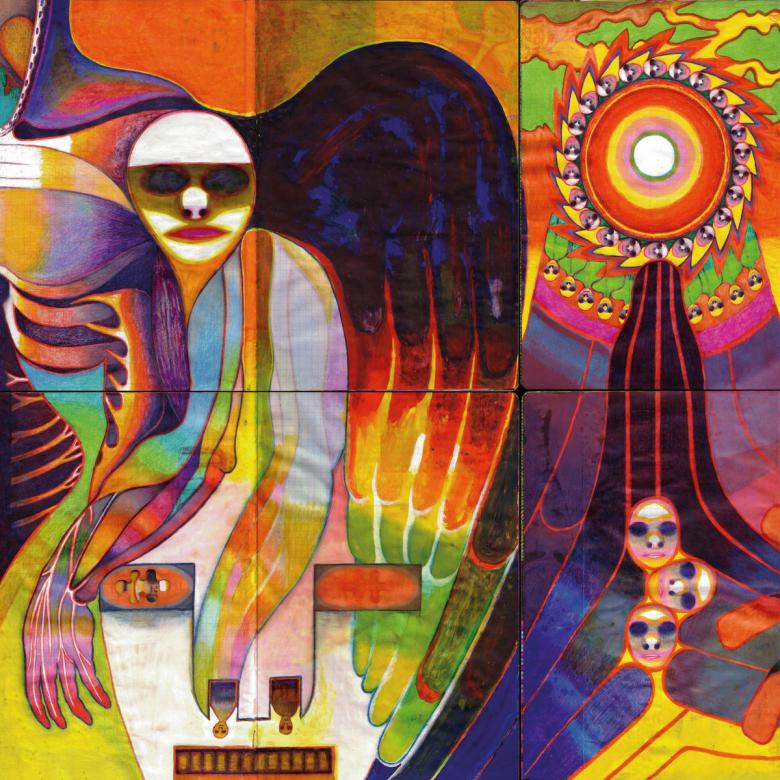

ラテン、カリブのコンピはどれも素晴らしいものばかりですがどうしてもアーカイブスが多く進行形のコンピは全くないので嬉しすぎです!お馴染みのMeridian Brothers,Frente Cumbieroあたりは知ってる人も多いでしょうが、他は知らないバンドばかり。南米/スロー・オーガニック好きにも同時代で進行してる生演奏系としてチェックしてみては?南米ラテンをチェックしない人でも入門としても大絶賛おすすめです。にしてもこのポップ感は2000年代アルゼンチン黄金期Los Anos Luz Discosのサイケデリック・ヘンテコポップ感を思い出さざるを得ない、、とはいえ、この並びと聴かせ方はセレクターのCoco Mariaのスキルでしょう。ラテン、クンビア、バジェナート、チチャ、アフロ・キューバ ...もっと読む (Shhhhh)ン et コロンビアetc,,を奏でる新世代たちが生き生きと並んでます。全曲いいのは当たり前!まじで大推薦!やっと入荷です! (Shhhhh)