Tag: 環境音楽

- List

- Grid

- LP

- Recommended

- Back In

Midori Takada

Through The Looking Glass

Palto Flats

- Cat No.: PFLP 006 / WRWTFWW019

- 2025-11-18

カナダのPALTO FLATSからリリースされ日本の環境音楽の再発に力を入れてきた, We Release Whatever The Fuck We Want Records (WRWTFWW)からヨロッパ向けにライセンスされたNEWAGE/ミニマル・ミュージック/現代音楽の傑作、高田みどりの「鏡の向こう側」。LP再プレス。

日本産の80sミュージックが大きな注目を集める中、MARIAHの再発に続いて海外でアナログ再発され反響を呼びなんだ名盤。『高田が「時間と体、体の内部に向かうことに対し体がどう反応するか」というテーマを掲げ、マリンバ、ゴング、カウベル、オカリナ、タムタム、足踏みオルガン、土鈴、コーラの瓶、シンバル、ビブラフォン、ピアノなど様々な楽器を一人で演奏し、オーヴァーダビングを重ねて完成させた作品』。内容は、やはり今再評価されてしかるべき素晴らしい作品で、ポリミニマルな「Crossing」、15分に渡るとことん潜り込む「Catastrophe Σ」等のハイライト筆頭に是非聴いて欲しい素晴らしいアルバムです。日本向けには販売不可だったLPちょっとだけ入手できました。 (サイトウ)

Track List

- 2LP

- Digital

- Recommended

- Back In

Yutaka Hirose

Trace: Sound Design Works 1986-1989

wrwtfww.com

- Cat No.: WRWTFWW066

- 2025-07-29

世界から注目された80年代の日本の環境音楽から、新たな素晴らしい音源が発掘されました。芦川聡のSound Process Designで制作された広瀬豊のレアワークス。

吉村弘が第1弾を務めたミサワホーム総合研究所のサウンドスケープ・シリーズの第2弾「Soundscape 2: Nova」の再発に続いて、Yutaka Hirsoe(広瀬豊)のレアワークス、未発表音源をコレクトした「Trace: Sound Design Works 1986-1989」がリリースされました。『NOVA』をリリースした直後に、釧路博物館を皮切りに、さまざまな場所の音響を手がけた芦川聡のSound Process Designで制作された11の楽曲。『単に録音された楽曲を提供するのではなく、「音の風景」を作り上げることを目指し、空間の構想から参加して、スピーカーの配置やマルチ音源による音の偶然の組み合わせにこだわり、「音で時間を彫刻する」というコンセプトを貫いた。』『"scul ...もっと読む (サイトウ)pturing time through sound "とは、時間、空間そのもの、そこで奏でられる音、そして観客のすべてがひとつの彫刻となることを意味します。それは、日本の茶道で五感(または六感)を使ってお茶を味わうという考え方に近いと思う。』とか祟られている。日本産環境音楽の素晴らしいサウンド。2LP、見開きスリーヴ、ライナーノーツつき。アナログ発売後即完売してましたが、若干数ストックできました。 (サイトウ)

Track List

- LP

- Recommended

- Back In

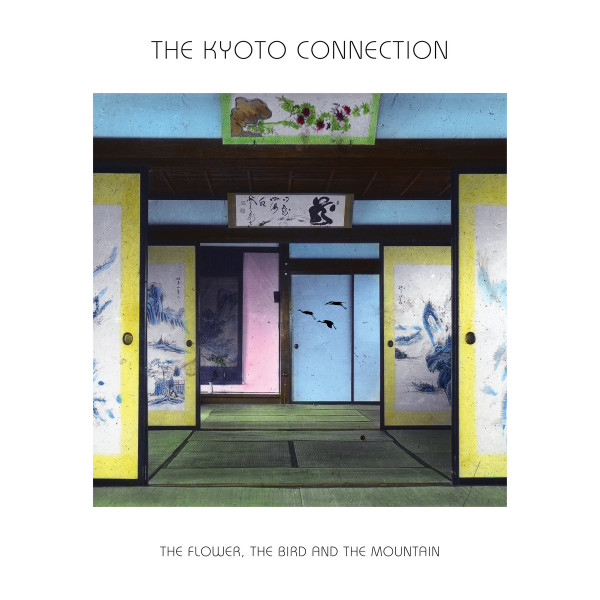

The Kyoto Connection

The Flower, The Bird, And The Mountain

Isle Of Jura Records

- Cat No.: TEMPLELP002

- 2025-06-02

2025リプレス!遠くアルゼンチンから、日本にインスピレーションを得て音楽制作を続けるTHE KYOTO CONNECTIONのアルバムがISLE OF JURA RECORDSからアナログリリース。

吉村弘などの日本の環境音楽、日本の文化、音にインスパイアされて、いつか京都を訪れたいと憧れ、アルゼンチンで制作を続けるトリオ、THE KYOTO CONNECTION。エレクトロニック、環境音楽/アンビエント、ニューエイジフィールドのグループになると思います。京都在住の音楽家小松正史によるフィールドレコーディングを使用しながら、日本人ではないからこその感覚もユニーク。創造的な広がりを持った音世界。アンビエント。いい音。180g vinylプレス。 (サイトウ)

Track List

- CD

- LP

- Recommended =

- New Release

YUMIKO MORIOKA & TAKASHI KOKUBO

Gaiaphilia

PLANCHA

- Cat No.: ARTPL-236

- 2025-05-21

環境音楽家先駆・小久保 隆が自作のバイノーラルマイクを用いて収録した独自のフイールド録音。ピアノ奏者・盛岡夕美子の美しく内省的演奏が融合したアンビエントサウンドスケープ傑作がリプレス!山梨にある小久保のログハウススタジオにて収録、自然界の繊細なバランスを音で映し出す瞑想音空間。

ジャパニーズシンセサイザー音楽の草分け人である伊藤詳の〈GREEN & WATER〉からのファーストアルバム「Resonance」再発でも注目を集めた盛岡夕美子、言わずと知れた国産環境音楽/ニューエイジのパイオニア小久保 隆という奇跡のコラボレーションが実現した傑作「Gaiaphilia」がリプレスされました!ダミーヘッド型の自作マイクで集めた環境音、その鮮やかなテクスチャと穏やかなピアノ演奏が対話する唯一無二のサウンドスケープ。地球(ガイア)への深い愛を表す言葉”ガイアフィリア”をアルバムタイトルに据え、自然の回復力と調和を音として繊細に表現。

Track List

- LP

- Recommended

- Back In

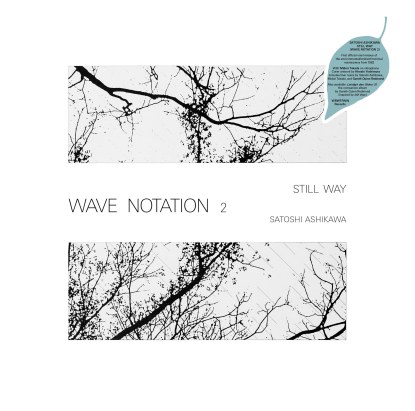

Satoshi Ashikawa

Still Way (Wave Notation 2)

WRWTFWW

- Cat No.: WRWTFWW030

- 2025-05-19

リプレス。日本環境音楽の先駆・芦川 聡の82年作品『WAVE NOTATION(波の記譜法)』シリーズ2作目がレコード再発!音と空間のみで構成されたミニマルアンビエント、環境として成り立つ適正な音楽。静寂まで加味した音のデザインは今尚シーンに影響を与えています。

〈LIGHT IN THE ATTIC〉からリリースされた日本の環境音楽にフォーカスした「Kankyō Ongaku: Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980-1990」にも収録され再注目を集める芦川 聡の名品が、アナログでは初となる再発。自己表現としての完成品としての音楽ではなく、あくまで風景となる音楽。音そのものが環境に溶け込むようにデザインされBrian Enoを系譜にもつミニマル手法が取り入れられた作品。芦川と並び国産アンビエント史における二大巨頭の盟友・吉村弘が勤めたアートワークもそのままにしての再発も嬉しいです。ぜひ。 (Akie)

- LP

- CD

- Recommended

- Back In

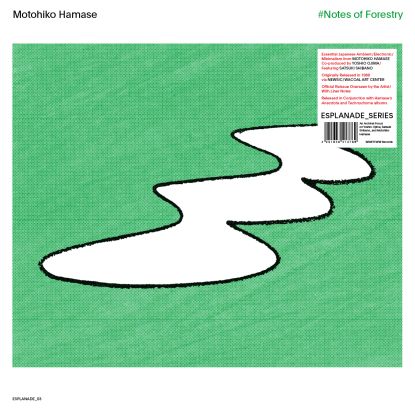

Motohiko Hamase(濱瀬元彦)

#notes Of Forestry

Wrwtfww

- Cat No.: WRWTFWW034

- 2025-03-30

【名作再発。ストック出来ました】尾島由郎の「Une Collection Des Chaînons」2種に続いて〈WRWTFWW〉が送る〈ESPLANADE SERIES〉のニューリリース。日本の環境音楽、コンテンポラリー、再評価高まる濱瀬元彦の作品を一挙3種リリース。尾島由郎、柴野サツキらと録音したポストミニマル、日本産コンテンポラリーの傑作「樹木の音階」。

ジャズ・ベーシストとして活躍し、日本のコンテンポラリー本命、濱瀬元彦の「レミニッセンス」「インタリヨ」に続く1988年のCDオンリーだった「#notes Of Forestry - 樹木の音階」がスイスのWe Release Whatever The Fuck We Want Recordsからアナログ再発されました。尾島由郎の「Une Collection Des Chaînons」2種でスタートした〈ESPLANADE SERIES〉から。80年代の東京の環境音楽のキーとなる青山ワコール・アート・センターに携わっていた尾島由郎との共同プロデュース。柴野サツキも録音に参加。サティーやECM、ミニマル・ミュージックにインスパイアされながら濱瀬のベースがグルーヴのうねりを産み出す唯一無二のサウンド。350gの重量盤での再発です。 (サイトウ)

Track List

- CD + Booklet

- Recommended

Steve Roden

Oionos

Room 40

- Cat No.: RM4174

- 2024-10-31

New Plastic Music/Interior Soundsをベースに、Dust-to-Digitalからの名作「... I Listen To The Wind That Obliterates My Traces - Music In Vernacular Photographs, 1880-1955」の監修などでも知られる音楽家で、写真家、ビジュアルアーチストSteve RodenがLawrence Englishの〈Room40〉からリリースした2022年の作品。

歴史的な環境と現代の音楽との対話をテーマにギリシャのアテネのさまざまな遺跡や歴史的な場所で開催された展覧会「グランド・プロムナード」用に制作された作品。Steve Rodenは、予定地ではなかった建築家ディミトリス・ピキオニスが設計した聖ディミトリス・ルンバルディアディス教会での開催を希望して実現したそう。楽器は、アテネにある楽器博物館の地下に眠っていたブリキのホイッスルやおもちゃのハーモニカなどを使用し、フィールド・レコーディングと融合した作品となっています。Room 40から、CDと、ビジュアル・ブックレットがセットになったリリース。 (サイトウ)

Track List

- LP

- Recommended =

- New Release

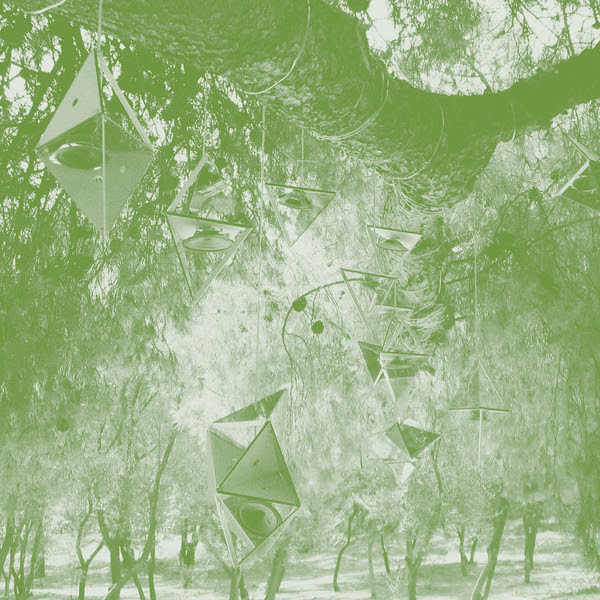

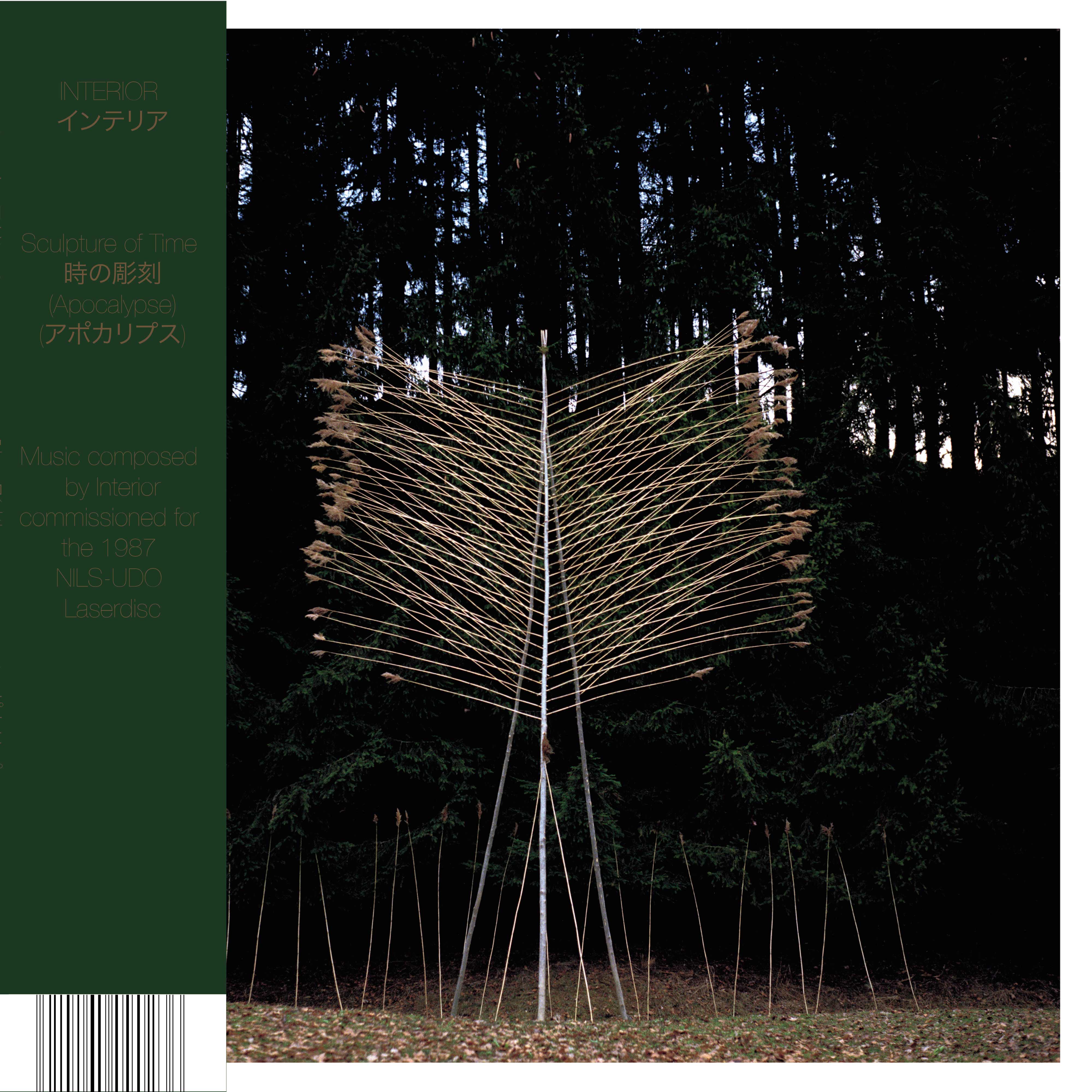

Interior / NILS-UDO

Sculpture of Time (Apocalypse)

WRWTFWW

- Cat No.: wrwtfww075

- 2024-10-10

細野 晴臣プロデュースの82年YENからのアルバムやWINDHAM HILLからのリリースでお馴染みの日本のニューエイジ、環境音楽の名グループInteriorのレアな音源を〈WRWTFWW〉がアナログ化。

1987年に環境音楽、環境アートに取り組む現代美術作家ニルス=ウドの彫刻作品を自然の中で展示した映像作品のための音楽をInteriorに依頼して制作したレザーディスクの音源をWRWTFWWがアナログ化。「静謐な自然音、儀式的なシンセ、瞑想的なアトモスフィア、ダークな領域への噴火的な進入が、高田みどりの『Through The Looking Glass』や吉村弘の『Green』といった作品に通じる4部構成のサウンドスケープで見事にかみ合い、『Sculpture of Time』は環境音楽の秘宝のひとつとなっている。」 (サイトウ)

Track List

- CD

- Recommended

- Back In

Yutaka Hirose

Trace: Sound Design Works 1986-1989

wrwtfww.com

- Cat No.: WRWTFWW066cd

- 2024-06-24

世界から注目された80年代の日本の環境音楽から、新たな素晴らしい音源が発掘されました。芦川聡のSound Process Designで制作された広瀬豊のレアワークス。

吉村弘が第1弾を務めたミサワホーム総合研究所のサウンドスケープ・シリーズの第2弾「Soundscape 2: Nova」の再発に続いて、Yutaka Hirsoe(広瀬豊)のレアワークス、未発表音源をコレクトした「Trace: Sound Design Works 1986-1989」がリリースされました。『NOVA』をリリースした直後に、釧路博物館を皮切りに、さまざまな場所の音響を手がけた芦川聡のSound Process Designで制作された11の楽曲。『単に録音された楽曲を提供するのではなく、「音の風景」を作り上げることを目指し、空間の構想から参加して、スピーカーの配置やマルチ音源による音の偶然の組み合わせにこだわり、「音で時間を彫刻する」というコンセプトを貫いた。』『"scul ...もっと読む (サイトウ)pturing time through sound "とは、時間、空間そのもの、そこで奏でられる音、そして観客のすべてがひとつの彫刻となることを意味します。それは、日本の茶道で五感(または六感)を使ってお茶を味わうという考え方に近いと思う。』とか祟られている。日本産環境音楽の素晴らしいサウンド。 (サイトウ)

Track List

- LP

- LP

- Recommended

- Back In

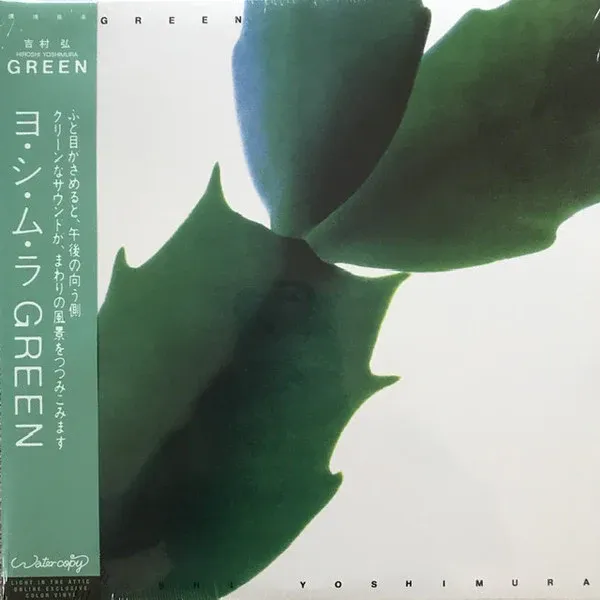

Hiroshi Yoshimura

Green

Light In The Attic

- Cat No.: LITA192-WC01-1.3

- 2024-05-05

環境音楽=都市を音楽でデザインする音響デザイナーのパイオニアにして、海外からのからの再評価の終わらぬ吉村弘の大名作”Green”がついに再発!和製アンビエント∞環境音楽史上では最も入手困難かつ究極の一枚。吉村宏流の葉脈アンビエント。

バブル真っ只中の86年発表。タイトルとジャケアートワークに込められた”Green”とは、2020年いまでも通ずる音による空間緑化という”環境音楽”なのか?それともただのノスタルジアか。その両方取れる今回の再発現象。

前半の無機質なミニマル葉脈アンビエントから、音と音の隙間の音。終盤入り込む和としか言いようのない独自の叙情と風景に涙。日本人テクノ/トラックメーカーの傾向の原風景的なものも感じます。同じNew Ageでも西海岸カウンターカルチャー流れのカルロス・ニーニョ、Matthew DavidらLEAVING RECORDS諸作と文脈や音の違いも面白い。長年YOUTUBEで聴いてたんでやっとレコードで体験できますね。一家に一枚、ぜひ。 (Shhhhh)

Track List

- 2LP

- Recommended =

- New Release

Midori Takada

Through The Looking Glass

We Release Whatever The Fuck We Want

- Cat No.: WRWTFWW018

- 2024-04-07

近年海外からも高い評価を受けていた、日本産NEWAGE/ミニマル・ミュージック/現代音楽の傑作高田みどりの「鏡の向こう側」がリイシュー。

日本産の80sミュージックが大きな注目を集める中、MARIAHの再発に続いて海外でアナログ再発され反響を呼びながら、日本向けに販売禁止という残念な状況になってしまった高田みどりの1983年のアルバム「鏡の向こう側」。『高田が「時間と体、体の内部に向かうことに対し体がどう反応するか」というテーマを掲げ、マリンバ、ゴング、カウベル、オカリナ、タムタム、足踏みオルガン、土鈴、コーラの瓶、シンバル、ビブラフォン、ピアノなど様々な楽器を一人で演奏し、オーヴァーダビングを重ねて完成させた作品』。内容は、やはり今再評価されてしかるべき素晴らしい作品で、ポリミニマルな「Crossing」、15分に渡るとことん潜り込む「Catastrophe Σ」等のハイライト筆頭に是非聴いて欲しい素晴らしいアルバムです。

Track List

- LP

- Recommended =

- New Release

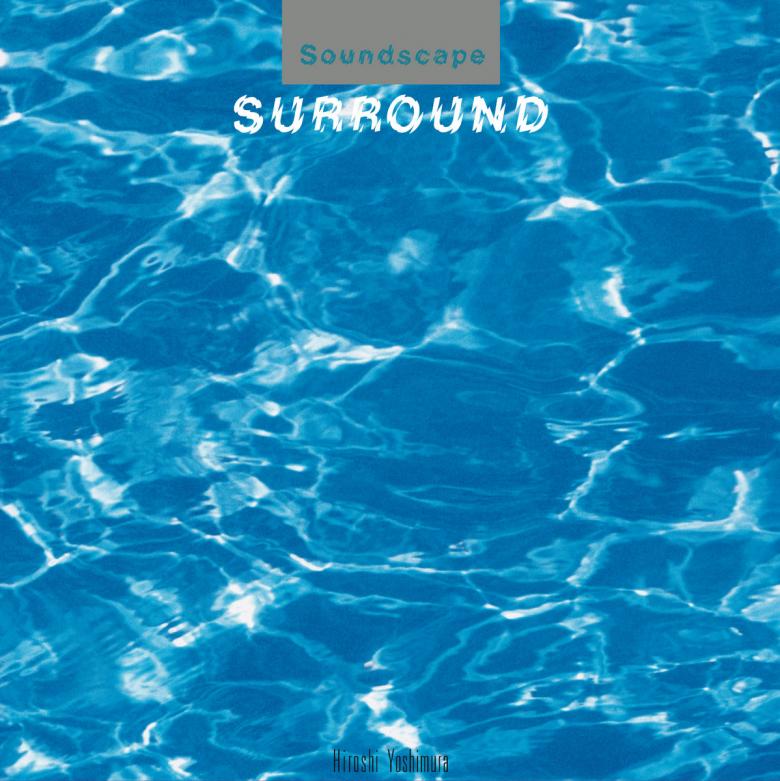

Hiroshi Yoshimura

Soundscape 1: Surround

Temporal Drift

- Cat No.: DRFT09

- 2024-03-26

"環境音楽"というキーワードの言ってしまえば元ネタ的一枚にして究極盤ですね。枚数限定お早めに。1986年発表、ミサワホームからの依頼で録音されたとのこと。

コロナ禍におけるリスニングの形の変化とトレンド周期によって、いきなり和製アンビエント/環境音楽が注目されて数年、、たとえば近年の西海岸Leaving Recordsの一部作品はぶっちゃけ今作の本歌取りも多く、いかに影響を与えているかわかります。

空気に近い音楽によって、聞く人それぞれの音風景に出会えるような、あるいは居心地のいい空間になるような、音と音楽との中間領域をひろげていく、新たな視点にたったものとして、この “Surround” を聞いていただければ幸いです。

(吉村弘)

「さらに氏は、今作を"足音の振動"、"エアコンのうなり"、"コーヒーカップの中でスプーンが鳴る音"と同じ仲間に位置づけることを勧めている。さらに、"窓の外から聞こえてくる街の騒音" ...もっと読む (Shhhhh)が加われば、今作の聴こえ方はまったく新しいものになるかもしれない。」と資料にもあります。これと併せて上記のご本人のコメントからも言えるのは、スピーカーから出てくる音以外にも今これを聴いている環境の音全部含めて、この作品だということでしょうか。音そのものに感情は載せてないでしょうが、滲み出てくるインテリジェンスとどこか切なさのようなもの、月並みだけど日本人のものでしかない。そこに海外の人はエキゾチズムを感じるのでしょう。建築みたいな彫刻みたいな、いわゆるレコードカルチャーを超えた音楽現象をレコードに詰め込んだ?20世紀を代表する和製工芸品であります。少量入荷惜しすぎる。。 (Shhhhh)

Track List

- LP

- CD

- Recommended

- Back In

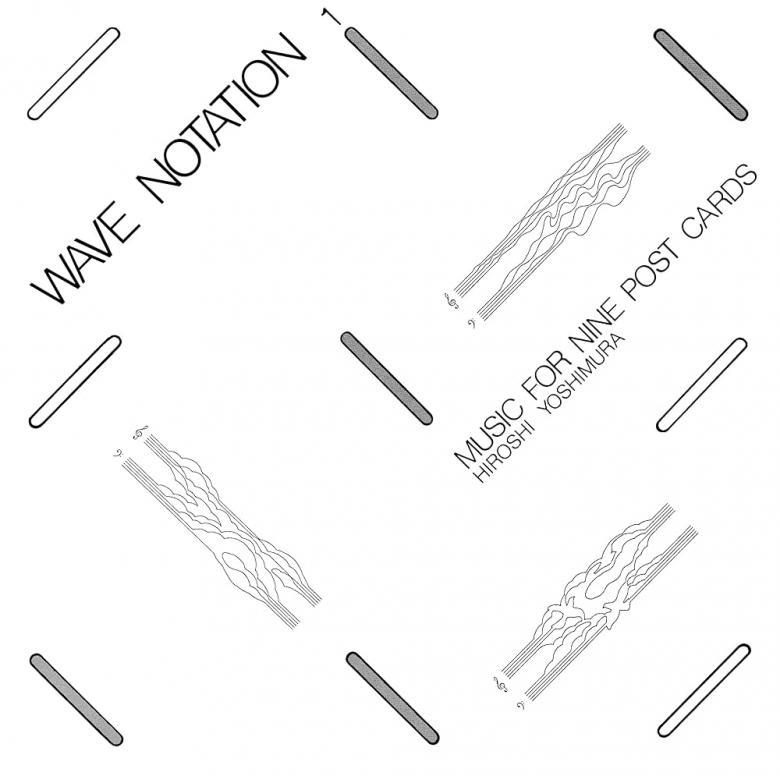

Hiroshi Yoshimura

Music For Nine Post Cards

Empire of Signs

- Cat No.: EOS01-2

- 2024-02-26

日本産ニューエイジ、環境音楽の再評価、再発の先駆けとなった〈EMPIRE OF SIGNS〉からの吉村弘の1982年のアルバム「ナイン・ポストカード MUSIC FOR NINE POST CARDS」。じっくり素晴らしい世界。

CHEE清水氏主宰の〈17853 Records〉から83年の2NDアルバム「Pier & Loft」も再発され、日本産ニューエイジ、環境音楽の再評価、再発の先駆けとなった〈環境サウンドデザインの第1人者吉村弘の82年の1STアルバム。日本の音楽のスペシャリストVISIBLE CLOAKSのSPENCER DORANと ROOT STRATAのMAXWELL AUGUST CROYが運営する〈EMPIRE OF SIGNS〉がLIGHT IN THE ATTICと組んだ再発。言葉のいらない音の世界。 (サイトウ)

Track List

- 2CD

- Recommended

- Back In

Midori Takada & SHHE

Midori Takada & SHHE - MSCTY x V&A Dundee

MSCTY_EDN

- Cat No.: MSCTYEDN002

- 2024-02-21

日本の環境音楽ミニマルミュージック・レジェンド高田みどりと、デビュー・アルバムがスコティッシュ・アルバム・オブ・ザ・イヤー2020の最終選考に残ったミステリアスなファイン・アーティスト、ミュージシャン、プロデューサーのSHHEによる スプリット2CD。MSCTY Editionレーベルからの第2弾リリース!40ページ豪華 ハードカバー・アートブック装丁限定版CD。

2018年、日本人の建築家・隈研吾によって設計された、スコットランド初となるデザイン・ミュージアム、V&Aダンディーにインスパイアされて、二人が制作したアルバムを2枚のCDに収録したもので、多数の建築賞を受賞した野心的な現代建築で、建物の建設に自然素材を用いたことに共鳴した高田みどりの作品CD1「INSIDE V&A DUNDEE」は、巨大なウッド・マリンバを中心に、隈研吾の有機的なビジョンに直接インスパイアされた雰囲気のある催眠術のような、メディテーショナル環境音楽的な美しさを生み出している3トラックを収録。

そして、テイ川のほとりというドラマチックなロケーションである、V&Aダンディー周辺の水の音に誘発され、プールの動きや潮の満ち引きに音楽が反応するSHHEの超越的な45分の作品は、美術館建築の荒々しい外観やテイ川沿いという立地にもインスパイアされて制作されているという。 (コンピューマ)

Track List

- LP

- Recommended

- Back In

Hiroyuki Onogawa

August In The Water: Music for Film 1995-2005

Mana

- Cat No.: MANA20

- 2024-02-04

前衛ミニマリズム、ジャパニーズトライバル、そして詩的なサウンドメイキングが結びついた、90年代以降の国産環境音楽の秘宝。映画音楽家・小野川浩幸が、石井岳龍監督作品のために1995年から2005年まで書き上げたサウンドトラックをコンパイル!ニューエイジとSFをリンクさせる、アンニュイな色彩感覚に惹き込まれる。

学術的見地より音楽を探求する〈MANA〉がまたも素晴らしい発掘ワーク!日本の映画音楽家・小野川浩幸、そしてSFアクション名作『狂い咲きサンダーロード』(1980)でその名を知らしめ、パンキッシュなアプローチで映画界を切り開く石井岳龍監督のコラボレーションにフィーチャー。1995年から2005年に公開された三つの映画サウンドトラックをまとめあげた大型コンピレーションに。1970年代からの国産環境音楽のニュアンスを引き継ぎながらも、独自のミニマリズム、そして日本土着スピリチュアリティ、感情を映し出す表現が結実したニューエイジ、アンビエント作品。全曲が初のレコード化、石井岳龍監督本人によるコメントも収録したライナーノーツが付属。 (Akie)

Track List

- LP

- Recommended =

- New Release

Shook

RPG LP

Epicenter

- Cat No.: EPI019

- 2023-10-18

レトロビデオゲームミュージック、1980年代の日本の環境音楽からインスピレーションを受けたシンセサイザーミュージックアルバム「RPG」がリリース!NASAの宇宙飛行士クリスティーナ・コックが、その楽曲を宇宙空間で再生したことでも話題となった音楽家SHOOKことWIJNANDSによる新作アルバム。

JAMIROQUAI, PHOENIX, KIMBRAなどのリミックスワークも手掛けるオランダ拠点の作曲家JASPER WIJNANDSのメインプロジェクトSHOOKのニューアルバムが到着!なんとアルバム制作中に腕を骨折、任天堂のゲームサウンドトラックをノンストップで流しながら片腕で作り上げたという入魂の一枚。。日本のゲーム音楽は勿論、国産アンビエント音楽を昇華した繊細な電子テクスチャ、瞑想的雰囲気。ファンク畑のWIJNANDSの特徴でもあるグルーヴも反映されたレトロフューチャーサウンド。トラックリストからも是非。 (Akie)

Track List

- LP

- CASSETTE

- Recommended

- Back In

Masahiro Takahashi

Flowering Tree, Distant Moon

Not Not Fun

- Cat No.: NNF371

- 2023-09-19

NOT NOT FUNからリリースされた、カナダ在住の日本人アーチストMASAHIRO TAKAHASHI、2021年のカセットリリースののアルバムがアナログ化!

世界的に再評価された日本の環境音楽や、ニューエイジ/アンビエントの流れを継承しながら素晴らしい音世界を描いております。〈JJ FUNHOUSE〉などからリリースのある注目のアーチスト。日本の伝統音楽、世界の民族音楽研究で知られる小泉文夫や作家多和田葉子からの影響にも言及した本人からのコメントもいただいております。推薦! (サイトウ)

Track List

- 2LP

- Recommended

- Back In

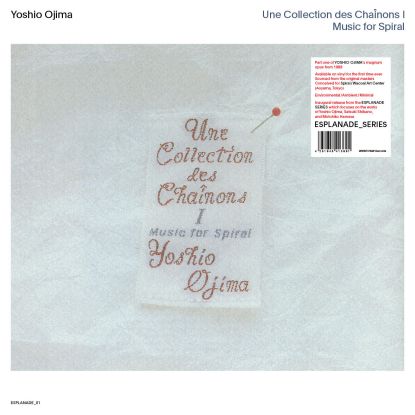

Yoshio Ojima

Une Collection Des Chaînons I : Music For Spiral

WRWTFWW

- Cat No.: WRWTFWW031-1

- 2023-09-07

日本産環境音楽最高峰。清水靖晃、高田みどり等をいち早くヨーロッパに紹介してきたWRWTFWWが、先駆者、尾島由郎の音源の再発に着手。東京・青山の複合文化施設スパイラルの為に製作した1988年のCD「Une Collection Des Chaînons I : Music For Spiral」を初のアナログ化。I & IIの2LP同時リリース。

日本の環境音楽のスペシャリストVISIBLE CLOAKSライアン監修のコンピ「Kankyō Ongaku (Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980 - 1990)」がグラミー賞にノミネートされたニュースが駆け巡るなか、今年6月の柴野さつきと、VISIBLE CLOAKSとのジョイント・コンサートも素晴らしかった尾島由郎の1985年から1988年にかけて製作され1988年にリリースされた音源が初のアナログ化。サティやパスカル・コムラード、ECMのことなど話されていましたが、ミニマル、コンクレートやジャズ、当時の先鋭のエッセンスを吸収して、昇華した魅惑の音世界です。実際の空間で体験するのがベストだろうけれど、空間と音をイメージす ...もっと読む (サイトウ)るだけでぐっと世界が広がります。アンビエント。レーベルはエンビロンメントという単語も使っています。日本で産まれた環境音楽の魅力。素晴らしいので是非。 (サイトウ)

Track List

- LP

- Recommended

- Back In

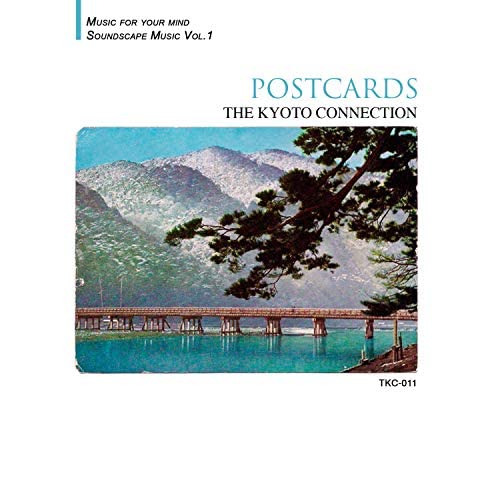

The Kyoto Connection

Postcards

Temples Of Jura

- Cat No.: TEMPLELP004

- 2023-05-15

日本の音楽/カルチャーにインスピレーションを得て音楽制作を続けるアルゼンチンのTHE KYOTO CONNECTIONのアルバムがISLE OF JURA RECORDSからアルバム「Postcards(2023 edition)」をアナログリリース。

80年代の日本の環境音楽/アンビエントに影響を受けたアルゼンチンのプロデューサーFacundo ArenaのThe Kyoto Connectionの2018年デジタルリリース「Pstcards」をTemples Of Juraが「The Flower, The Bird, And The Mountain」に続いてアナログ化。前作はトリオでのスタイルでしたが、今回はFacundo Arenaが制作環境をipadを中心にしたものに移しての作品です。サンプラーソフトを使いながら、テープダビング的な効果を模索したり。デジタルなグルーヴ、クリアな音響質感もあり今作もリスニングプレジャー度高い一枚。180g重量盤。 (サイトウ)

Track List

ページトップへ戻る

『作曲家/プロデューサー、フクゾノヤスヒコのソロプロジェクト、aus(アウス)のニューアルバム『Eau(オー)』。奥野楽の演奏する「箏」を全面的にフィーチャーし創作した、ausの魅力的な方向転換といえる美しい作品。

思慮深く展開する繊細な技巧、展覧会や実験映画のための魅力的なサウンドデザインで、国内外から篤い支持を受けるアウスは、これまでキーボードやエレクトロニックサウンド作品を主に手がけてきました。本作『オー』は、依然としてエレクトロニックサウンドでありながらも、日本の楽器の中で最も特徴的な弦楽器のひとつである箏の音世界を軸に展開する、アウスの魅力的な方向転換といえるアルバムです。繊細でありながら豊かな数々の箏のフレーズと音色は、非常に才能豊かな演奏家、奥野楽(おくの・えでん ...もっと読む)が担当。アウスは作品解説の中で、このプロジェクトにおける奥野の演奏とその芸術の重要性を称賛しています。

『オー』収録楽曲は、箏の微妙に変化するアタック、揺らめく響きの音色と、他の楽器の音色のバランスをとるようにデザインされています。箏の繊細な減衰と韻律の柔軟性は、持続的なシンセサイザーの音色と対位法的に構築されたピアノの旋律に包まれ、引き込まれるような底流と、物憂げで流動的な質感を伴う流れるようなアンビエンスを生み出しています。

箏の現代史をみたとき、日本のコンテンポラリー音楽の愛好者は『オー』を聴いて、沢井忠夫がリアライズした吉村弘作曲作「アルマの雲」(1979年)、箏の演奏グループKoto Vortex(コト・ヴォルテックス)が同じく吉村弘の作品を取り上げたアルバム『Koto Vortex I: Works by Hiroshi Yoshimura』(1993年)を思い出すかもしれません。どちらも箏を伝統から引き剥がし、アンビエント〜テクノの文脈に配置しようとした先駆的作品で、それらは『オー』にも影響を与えています。また、諸井誠の『和楽器による空間音楽』といった70年代日本の現代音楽作品も『オー』の影響源となっています。

フィジカル版にはアウスによる日本語・英語解説付き。ジャケットデザインは橋本麦、マスタリングは大城真が担当。CD/LP/カセット/デジタルで発売し、CD・デジタル版とLP版はジャケット違いとなります。本作はレーベル《FLAU》とエム・レコードの初のコラボレーション・リリースとなります。』