Label: Em Records

- List

- Grid

- 7inch

-

=

- New Release

ゑでぃまぁこん

ホーム・ビフォア・ダーク c/w ホーム・ビフォア・ダーク(Recomposed by TORSO)

Em Records

- Cat No.: EM1222SS

- 2026-01-20

ゑでぃまぁこんが、ノラ・ガスリーの名曲を、坂本慎太郎とゑでゐ鼓雨磨の共作オリジナル日本語詞でカヴァーした、良き出会いの繋がりが生んだ二重三重の夢の結晶。トルソ(TORSO)によるドリーミー管弦楽リコンポジション版をカップリングした夢のWサイダー。(ポップスの神様はまだ日本にいらっしゃいました。)

「ホーム・ビフォア・ダーク」はエム・レコードの再発で知った大好きな曲。この曲を、大好きなバンドゑでぃまぁこんがカバーしたら最高だろうな、と思っていたらやはり最高!夢が叶いました。」(坂本慎太郎)

ノラ・ガスリーのたった1枚のシングル「Emily’s Illness c/w Home BeforeDark」(1967年)は、2009年の復刻リリース以来、マニアの秘匿曲を越えて内外に拡がりました。当初は、19世紀アール・ヌーヴォー的耽美をビーチボーイズ『Pet Sounds』風のサウンドで綴った美しい奇曲「Emily’s Ilness」推しだったのですが(※1)、しだいにB面曲「ホーム・ビフォア・ダーク」がミュージシャン達を魅了しはじめ(※2)、伝えられるところではエゴラッピン、テ ...もっと読むィーンネイジ・ファンクラブ、テニスコーツ & yumboがライブで取り上げて流布していった模様。しかし、まさかこのような予想もしない素晴らしい録音に出会えるとは!!本作は、もともと坂本慎太郎の発案で、ゑでぃまぁこんバンドでプライヴェート録音したもの(同氏の「P」審美眼にリスペクト)。公開目的ではなかったこの隠密録音の噂がエムに届き、長きにわたる円(縁)のループが繋がったような作品をお届けすることになりました。装丁画はゑでゐ鼓雨磨。

=カップリング曲秘話=

カップリング曲の制作は元曲を知らないトルソに打診し、ゑでぃまぁこん版のヴォーカルと旋律楽器パートを抜いたベーシックトラックを渡して、ほとんど目隠し状態でのリコンポジションを依頼(制作中はググり禁止)。当初はシンプルにOrieとKenjiの演奏を被せた合奏で……という趣旨でしたが、この無茶な実験要求に応えたトルソは、最終的にベーシックトラックをも抜きとった叛逆的かつ優雅なリコンポジションを送りつけてきて、このオリジナル曲の出来栄えに一同平伏!

注釈:

1)「Emily’s Illness」は、19世紀アメリカの詩人、エミリー・ディキンソンへのトリビュートと思われる。

2)ガスリーと作者エリック・アイズナーは当時アストラッド・ジルベルトの大ファンだった。初期アストラッドのたどたどしいボサノヴァ歌唱とノラの歌う「Home Before Dark」を頭の中でダブらせて再生してみてほしい。

=作品仕様=

+ 3 面折り込みジャケット

+ 歌詞掲載

Track List

- 7inch (BLACK)

- Recommended

- Back In

Nora Guthrie

Emily's Illness c/w Home Before Dark

Em Records

- Cat No.: EM1083 4

- 2026-01-20

坂本慎太郎とゑでゐ鼓雨磨の共作オリジナル日本語詞でカヴァーも実現したEM RECORDS屈指の名盤!カバー7インチのリリースのタイミングでこちらもアナログリプレス。今回は黒盤です。6面折り込みジャケット、歌詞掲載。詩人エミリー・ディキンソンへのオマージュ、奇跡のような音楽、歌。

ウディー・ガスリーの実娘ノーラがひっそりリリースしたウルトラレアにして奇跡の一枚。(サイトウ)

アメリカのフォーク・ミュージシャン、ウディ・ガスリーの娘で、SSWのアーロ・ガスリーの妹、また、著名なイディッシュ語詩人アリーザ・グリーンブラットの孫娘であるノラ・ガスリーが、1967年、17歳で発表した唯一の、そして宝物のようなシングル。「Emily’s Illness」は、19世紀アール・ヌーヴォー的耽美をビーチボーイズ『Pet Sounds』のような音像で綴った美しい奇曲で、更にサイケデリアとアシッドフォーク感覚も併存する奇跡の曲として聴き継がれる傑作。 「Emily’s Illness」は19世紀の詩人エミリー・ディキンソンへあてたオマージュと思われ、装丁に使ったノラの当時の ...もっと読む写真もディキンソンの時代世界を想起させる。この曲を書いた当時18歳のエリック・アイズナーは、彼女のボーイフレンドで、フィフス・アヴェニュー・バンドの前身となるストレンジャーズというバンドでピーター・ゴールウェイと一緒に活動していた。エリックとノラは当時ボサノヴァとその歌い手のアストラッド・ジルベルトに夢中で、本作の両曲にその影響を聞き取ることができるが、何よりも歌手として全くの素人だったノラを歌わせたことで別のミラクルが発生。録音面では職業音楽家のアーティー・シュロックが印象的なハープシコードや弦楽器を入れてメランコリックな世界を演出した。(なお、その後エリック・アイズナーがハウディームーンに提供した「Nora Lee」とはノラ・ガスリーのこと。)

Track List

- 7inch (BLUE)

- Recommended

- Back In

Nora Guthrie

Emily's Illness c/w Home Before Dark

Em Records

- Cat No.: EM1083 3

- 2025-12-05

〈EM RECORDS〉から、2009年に再発され人気の高かった一枚。2024年仕様のクリアブルー盤デッドストックです。黒盤とお好きな方で。インスピレーションです。6面折り込みジャケット、歌詞掲載。詩人エミリー・ディキンソンへのオマージュ、奇跡のような音楽、歌。

ウディー・ガスリーの実娘ノーラがひっそりリリースしたウルトラレアにして奇跡の一枚。(サイトウ)

アメリカのフォーク・ミュージシャン、ウディ・ガスリーの娘で、SSWのアーロ・ガスリーの妹、また、著名なイディッシュ語詩人アリーザ・グリーンブラットの孫娘であるノラ・ガスリーが、1967年、17歳で発表した唯一の、そして宝物のようなシングル。「Emily’s Illness」は、19世紀アール・ヌーヴォー的耽美をビーチボーイズ『Pet Sounds』のような音像で綴った美しい奇曲で、更にサイケデリアとアシッドフォーク感覚も併存する奇跡の曲として聴き継がれる傑作。 「Emily’s Illness」は19世紀の詩人エミリー・ディキンソンへあてたオマージュと思われ、装丁に使ったノラの当時の ...もっと読む写真もディキンソンの時代世界を想起させる。この曲を書いた当時18歳のエリック・アイズナーは、彼女のボーイフレンドで、フィフス・アヴェニュー・バンドの前身となるストレンジャーズというバンドでピーター・ゴールウェイと一緒に活動していた。エリックとノラは当時ボサノヴァとその歌い手のアストラッド・ジルベルトに夢中で、本作の両曲にその影響を聞き取ることができるが、何よりも歌手として全くの素人だったノラを歌わせたことで別のミラクルが発生。録音面では職業音楽家のアーティー・シュロックが印象的なハープシコードや弦楽器を入れてメランコリックな世界を演出した。(なお、その後エリック・アイズナーがハウディームーンに提供した「Nora Lee」とはノラ・ガスリーのこと。)

Track List

- CD

- Recommended

- Back In

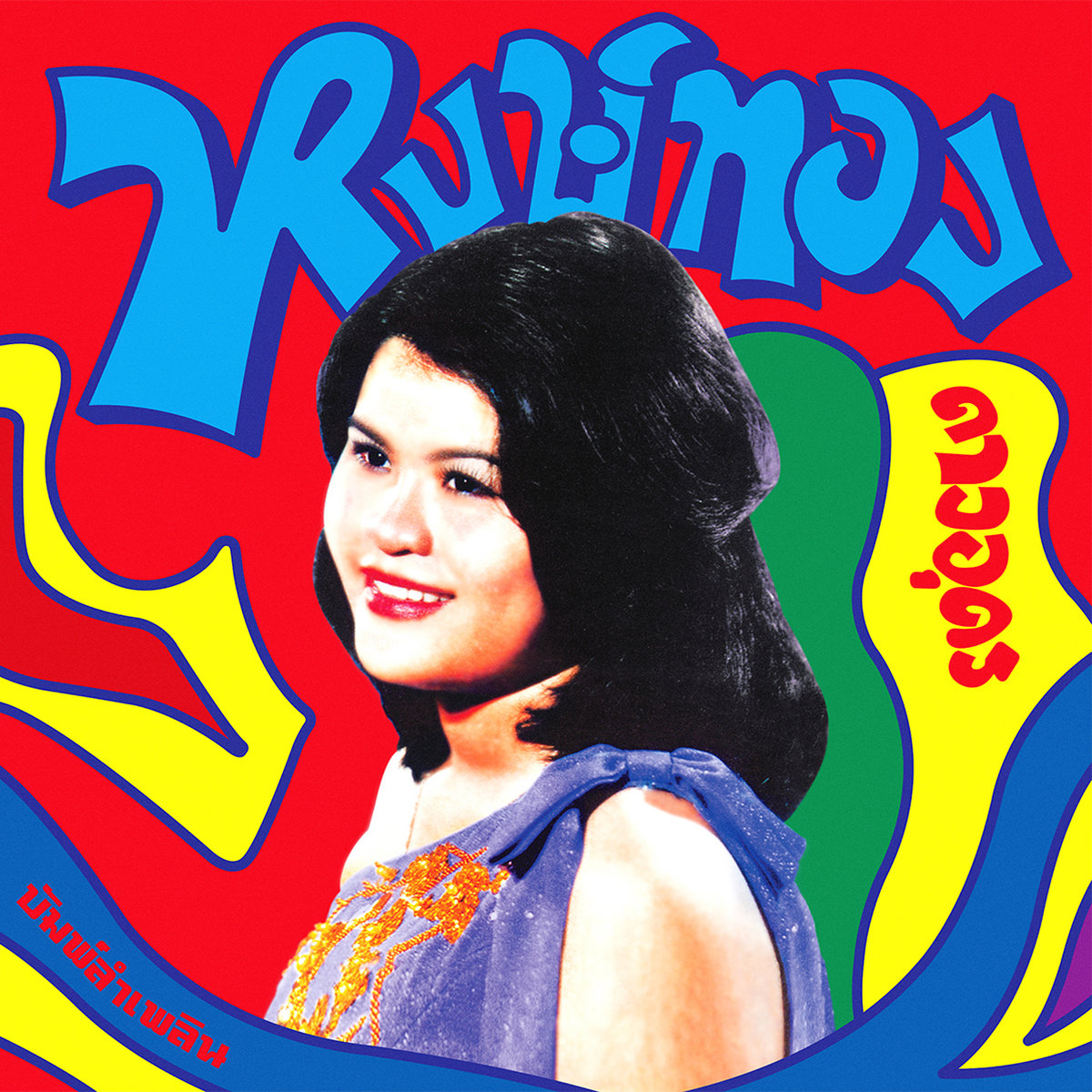

Hongthong Dao-Udon

Bump Lam Phloen: Essential Hongthong Dao-udon

Em Records

- Cat No.: EM1142CD

- 2025-11-07

今後続々リリース予定のSoi48とエムによるタイ音楽シリーズ。

今回は70年代にモーラム新世代アイドルのブームを巻き起こした歌姫のひとり、ホントーン・ダーオウドンのタイ国外初登場のベスト選。タイでも未CD化の音源収録、解説&訳詩も完備の決定版!

ダオ・バンドンに続いて、タイ音楽探求者は必ずとおる道、ホントーン・ダーオウドンのベリーベストなコンピレーション。電化したバンドサウンドと民族楽器、アジアン・リズム、モーラムのエキゾチック情景な歌謡の世界。熱帯の濃密な空気でじわりと時空を歪めるアジアン・サイケデリックの真骨頂です。 (サイトウ)

- CD

- Recommended

- Back In

Ost

バンコクナイツ

Em Records

- Cat No.: EM1162CD

- 2025-11-07

話題騒然!空族最新作『バンコクナイツ』サントラが満を持して登場。劇中曲を完全網羅したフルボリューム28曲!

* JUU4EとEM RECORDSのタイ関係の商品を3枚購入したら非売品CD1枚プレゼント・キャンペーン実施中!!

『バンコクナイツ』のみが到達できたあの世界がサントラに圧縮されぶちまけられる。EDM〜トラップ/ヒップホップから60sロック、そして70sタイ音楽クラシックまで全28トラックをエディット無しの完全版で構成。Young-G(スティルイチミヤ)、DJ Kenseiらのトラック、山崎巌率いるバビロン・バンド、心動かされるあのルークトゥン名曲「田舎はいいね」のオリジナル・ヴァージョン、劇中で強烈な印象を与える得度式のクン・ナリンズ・エレクトリック・ピン・バンドの演奏、Tondo Tribeのラップ、アンカナーン・クンチャイ演じる占い師サイのモーラム、カラワンのスラチャイ演じるプーミサック亡霊の語り、豊田勇三、そしてエンディング「イサーン・ラム・プルーン」等々全て収録。エム・レコード初の ...もっと読むサントラ・リリースにもなる記念すべき作品です。装丁はMMM(スティルイチミヤ/スタジオ石)。

+全曲関係者による解説コメント付き

+対訳歌詞掲載

+通常ジュエルケース/ブックレット封入

- CD

- Recommended

- Back In

バーンイェン・ラーケン

ラム・プルーン ワールドクラス:ジ・エッセンシャル・バーンイェン・ラーケン(選曲:Soi48)

Em Records

- Cat No.: EM1174CD

- 2025-11-07

アンカナーン・クンチャイやホントーン・ダーオウドンたちも憧れたタイ、モーラムの国民的歌手、バーンイェン・ラーケンの70年代の素晴らしい音源のコンピレーション登場!EM + Soi48 タイ音楽アーカイブ。タイ音楽の至宝。アジア、タイの音楽に興味があるなら聴くべき魅惑の一枚です。

* JUU4EとEM RECORDSのタイ関係の商品を3枚購入したら非売品CD1枚プレゼント・キャンペーン実施中!!

今のタイ音楽ファンに愛されているモーラムのスタイルを代表するキーマンで、マフト・サイも真っ先にコンピレーションをリリースし、アナログはLIGHT INTHE ATTICからリリースされたタイ音楽の最重要プロデューサー、テープパブットのプロダクション(Theppabutr Productions)とランシマン楽団。そのテープパブットのプロダクションの70年代の看板アーチストでアイドル的存在、やがて国民的歌い手へと成長する、バーンイェン・ラーケンにスポットを当てた数珠の12曲をコンパイル。歌謡の中に潜むスピリチュアルガイドなストリーテーリング、歌唱の魅力。ミニマルなグルーヴ、民族楽器とストリングスや電子楽器もまじえたプロダクション。ダブにもつうじるようなエフェクト、ミキシングのマジックも魅力。伝統とアバンギャルドな音の感覚。アジアン・サイケデリック。モーラム、タイ芸能の素晴らしさを是非。 (サイトウ)

- LP

- CD

- Recommended =

- New Release

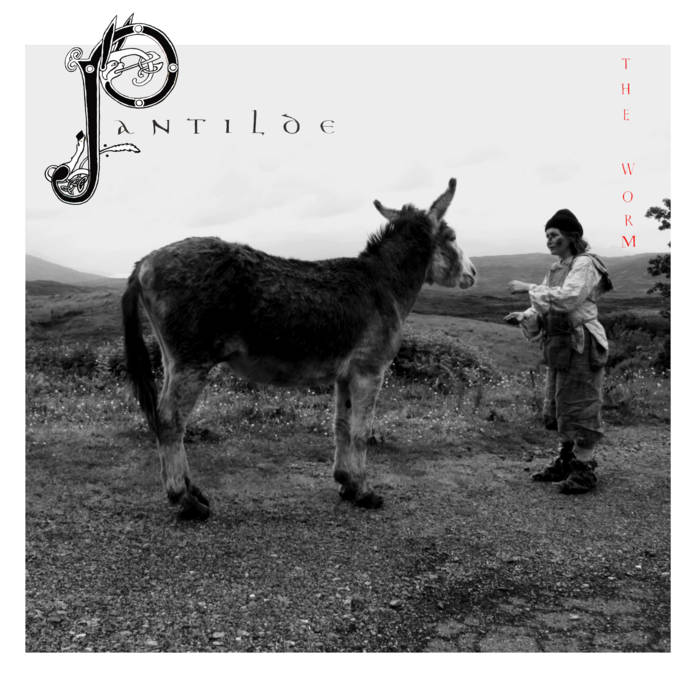

The Worm

Pantilde

Em Records

- Cat No.: EMC-026LP

- 2025-11-07

英国シアトリカル儀式アンビエントフォーク突然変異体。夢のような田園世界へのタイムトリップでありながら、明確な現実感を持つ、驚くべきアヴァンギャルド・フォーク・ファンタジア、ザ・ワーム『パンティルデ』。

コーンウォール出身のアヴァンフォーク・パフォーマンス・アーティスト、ザ・ワームによるこの魔法のようなアルバム『パンティルデ』は、幽玄な新世界、この世のものとは思えないような、それでいてどこか現実にも根ざしている、ケルトの異郷の村の日常を描いた想像上の口承と音楽の物語です。このトータルアルバムの音楽は、奇妙でありながら親しみやすく、幻想的で魅惑的でありながら、同時に大地に繋がっています。ザ・ワームを名乗る音楽家エイミー・ローレンスは、チェロ、ハープ、リコーダー、パーカッションといったアコースティック楽器を儀式的な雰囲気で演奏して歌い、その豊かな歌声は時にオーバーダビングされ、美しく素朴なヴォーカルアンサンブルへと昇華されます。ローレンスはそのヴォイスを用いて、神話的で神秘的な村の生活と風景、そ ...もっと読むして人間と自然界の関係を描いた歌物語を紡ぎます。ザ・ワームは、ドロシー・カーター、インクレディブル・ストリング・バンド、ヴァシュティ・バニヤン、ショベル・ダンス・コレクティブ、ブリジット・セント・ジョン、ジェシカ・プラット、キャスリン・ハウ、メアリー・ラティモア、トリストフ・イ・フェニウッドらを含む音楽の系譜に出現した突然変異体のような才能です。『パンティルデ』は、夢のような田園世界へのタイムトリップでありながら、明確な現実感を持つ、驚くべきアヴァンギャルド・フォーク・ファンタジアです。地底に住むというケルト伝説の小人をイメージさせる装丁アートワークはローレンスの手によるもので、「パンティルデ」とは写真のロバの名前のこと。ザ・ワーム自身による英語と日本語の古文書のようなライナーノーツと歌詞を掲載します。CD版のみYama Warashiによるリミックスをボーナス収録。

=作品仕様=

+ 4Pインサート

+ 解説・歌詞:エイミー・ローレンス

+ 日本語・英語訳掲載

Track List

- CD

- Recommended

- Back In

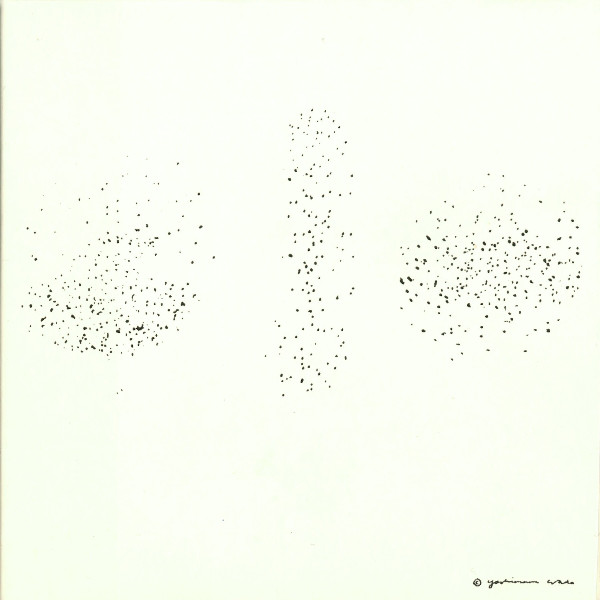

Yoshi Wada

Singing In Unison

EM Records

- Cat No.: EM1109CD

- 2025-11-03

精神に作用する音楽。EM RECORDSとOMEGA POINTの共同リリース。YOSHI WADAの1978年の未発表音源。

《o o oo eo eo eoeoeeoo oo ei eio o o i e a a e ooo ie ie ie ae ue oo o》 「『シンギング・イン・ユニゾン』 この作品は、ニューエイジあるいはアヴァンギャルドといったものに関係なく、言葉がなくても通じ合えるということに関係すべきものです」とヨシ・ワダはいいます。 ラモンテ・ヤング達と共に現代音楽やフリージャズ・シーンにも多大な影響を与えたパンディット・プラン・ナートに師事し、インド古典声楽を学んだYOSHI WADAのヴォイス・ドローン4 作品の再発に続いて、未発表だった1978年のパフォーマンスがリリースされました。マケドニアの女性達の歌唱にヒントを得て、グループ歌唱でのパフォーマンス。インド古典声楽の独特の ...もっと読む (サイトウ)発声が共鳴しあって生み出す音の宇宙です。思考から開放され精神に作用する音楽。CDは、二日目に渡る全録音を収録したLPから抜粋してした短縮版。試聴音源は、アナログから流用しています (サイトウ)

Track List

- CD

- Recommended

- Back In

Takao

Stealth [Gold Edition]

Em Records

- Cat No.: EM1080GECD

- 2025-11-03

名盤『Stealth』 を丸ごと作り直し、別作品として提示する希有な試みのNEWアルバム。〔Gold Edition〕と題したもう1枚の『ステルス』が完成しました。

日本産のアンビエント・ミュージック、京都発話題を呼んだ若き才能TAKAOのアルバム「Stealth」を丸ごと作り直したオルタナティブ・バージョン。「Stealth [Gold Edition]」。環境音楽の系譜といえる、音響、アンビエント・サウンド。 (サイトウ)

Track List

- 3CD

- Digital

- Recommended

- Back In

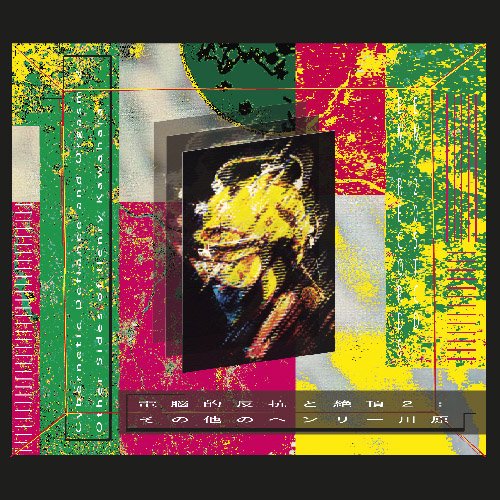

ヘンリー川原

電脳的反抗と絶頂2: その他のヘンリー川原

EM Records

- Cat No.: EM1205TCD

- 2025-11-03

ヘンリー川原アーカイブ・リリース第二弾そして終結編。今回はアノニマスで発表された録音や共同制作音源を主題にコンパイルし、川原の異形さを多面的に検証する。前作の秘密を暴露するオカルティックなボーナスディスク付きCD3枚組。

90年代の初頭、VAPOURWAVEのオリジナーター的な存在であり、メディアアート、 コンピューターを介した、音楽、ヴィジュアル、電子音楽、アンビエント、民族音楽、サイバーなニューエイジな感覚をミックスして制作を残しているミステリアスなアーチスト、ヘンリー川原の全貌が垣間見れます。EM RECORDSから電脳的反抗と絶頂2。 (サイトウ)

Track List

- CD

- Recommended

- Back In

Yoshi Wada

Off The Wall

Em Records

- Cat No.: EM1078CD

- 2025-11-01

バグパイプ・サイケデリック・ドローン傑作。2021年5月に他界されたドローン・ミュージックのパイオニア、ヨシ・ワダ。ヨシ・ワダ・トリビュート・コンサート開催を記念して限定再プレス。

NYCの60年代アヴァンギャルド/現代音楽の最深部、ラ・モンテ・ヤングの永久音楽劇場やフルクサスにも参加したYOSHI WADAのEM + OMERGA POINT共同企画による再発第3弾!85年のバグパイプのドローン。ドローン〜サイケデリック・ミュージック・ファンマストの脅威のアルバム。ドローン/ミニマル・ミュージック。傑作。 (サイトウ)

- CD

- Recommended

- Back In

Naffi Sandwich

Hoochie Pooch/Space Alligator: Freddie Viaduct at Naffi H.Q., 1979-83

Em Records

- Cat No.: EM1116 CD

- 2025-11-01

ダブ、ストレンジ・ミュージック好き必聴!EM RECORDSからブレンダ・レイ関連の最終兵器!イギリスのカルト・LO-FIダブ!

Em Recordsから凄いのきました。Pop Groupの「Y」が同じ79年だと思うと、この音やばすぎます。ウィスパーヴォイス・レゲエの名曲「Walatta」でお馴染みのブレンダ・レイが在籍したレイト70sのカルトなバンドNAFFI SANDWICH。ブレンダ・レイに焦点をあてたNAFFI SANDWICHの「D'ya Hear Me」に続いて、ブレンダの相棒で「もうひとりのナッフィー」、フレディー・ヴィアダクトに焦点をあてたコンピレーションをリリース!英国北西部の古ぼけた街で、ラジカセ、4トラの倍速レコーダーや、リヴァーヴ内臓のPAアンプ等々LO-FIな機材を駆使し、即興的演奏とインスピレーションで、ユニーク極まりないダブ・サウンドを築き上げた!カセットや7インチでのみリリースされていた ...もっと読む (サイトウ)驚愕のサウンド。DANIEL JOHNSTONやDUMP、現代音楽の面々はじめやはり、カセットテープというファーマットに取り憑かれるのはやはり、普通の感覚ではないのだ。MOONDOGファンも必聴のLO-FIジャンク・ダブの大傑作の数々です。是非! (サイトウ)

- CD

- Recommended

- Back In

Finis Africae

El Secreto de las 12 (The Secret of 12 O'Clock)

Em Records

- Cat No.: EM1118CD

- 2025-11-01

フィニス・アフリカエの第二弾は、いよいよアノ曲の登場! 80 年代からプレイされ続けれるバレアリック・ クラシック「エル・セクレト・デ・ラス・ドス(深夜0 時の秘密)」 をタイトルにした6 曲入りミニ・アルバム!

- LP

- CD

- Digital

- Recommended

- Back In

Roland P. Young

Spontaneous Bounce

EM Records

- Cat No.: EM1204LP

- 2025-10-31

ローランド・P・ヤングが地球上で迎えた80回目の冒険の歳を祝って、エム・レコードでの6作目となるアルバム『Spontaneous Bounce』を発表。

-info-

ローランド・P・ヤング80 歳のニュー・アルバム。カンザスシティの音楽青年が、サンフランシスコやニューヨークでの活動を経て、1980年にソロ・デビュー作『Isophonic Boogie Woogie』[EM1045LP2] でセルフ・プロデュースのリリースを開始。その題名は彼のサウンドの先進性と土の匂いを示唆し、ジャズ、アンビエント、ソウル、ニューエイジ、電子音楽のエレメントを取り入れ、魂に訴えるマルチワールド・アヴァンミュージックを表現しています。40年以上に渡って取り組まれてきた彼の《アイソフォニック・ミュージック》というコンセプトは、ソプラノサックス、キーボード、ドラムマシン、レコーディングスタジオの可能性をコンプロビゼーション的に使用することで、これらの要素を結 ...もっと読む晶化させたものです。『Spontaneous Bounce』では13 曲の新作を収録し、音楽と人生への魅力的で楽しい祝賀の数々をお届けします。ぜひ、この祝祭にご参加ください。

Track List

- LP

- Digital

- Recommended

- Back In

ショウイン

パープル・ガーデン

EM RECORDS

- Cat No.: EMC-020

- 2025-10-31

EM RECORDSによるヘンリー川原の音源復刻最終章。中国語で繰り広げられるサイケデリック・ファンタジー。非現実的な世界が繰り広げられています。

1994年に川原自身のレーベル、HMDから自主リリースされたショウイン・プロジェクトは、上海出身の歌手、ショウ・イン・ウーとサイバーオカルト音楽の巨匠、ヘンリー川原が組んだデュオで、川原の信頼した作家、沖啓介がサポート参加。川原がプロデュースを担当し、ギター、キーボード、プログラミングを彼の手で行って、浮遊感があり幽玄な雰囲気をもつウーのヴォーカルを引き立てている。歌詞を除き作品のほとんどを川原が編曲し、アルバム用に書き下した曲、過去に発表した川原のソロ作品の再編版、マンダリンポップ名曲のカヴァーを収録。近未来SFの国際的なアジアを思わせるような、サイバーオカルト的な感覚をもつ楽曲はSNSの時代にアジア圏で交流しているアーティスト達の感覚を予見していたかのよう。 (サイトウ)

Track List

- 7inch

- Digital

- Recommended

- Back In

7FO

ヒーリング剣 c/w 蛇 (Live)

EM Records

- Cat No.: EM1207SS

- 2025-10-31

勇ましいニュールーツが根底にあるという視点から曲全体を見渡すといいと思います。ヴェイパー、ニューエイジやエキゾやレイヴも超越した謎のスピリチュアル。「ヒーリング剣」。EM Recordsかの7インチ。7FO。7FO。7FO。

「サーフ・シンセ・アシッド・ダンスホール・ロック!!」(©Tapes)

電子音楽家、7FOの新曲はこれまでのイメージを更新するド変ポップな一曲でかつシングル・オンリー。まるで温泉でのぼせた寺内タケシをサイバー幻聴してしまったかのようです。

「謎のDIY音楽家になった気分」(気分でなく実際そう)で臨んだという新曲「ヒーリング剣」は、7インチポップス時代とジョー・ミークへのオマージュとして、7FO史上初めてシングル・フォーマット用に制作したもの。しかし、7FOがそのままジョー・ミークになろうはずはなく、その意気込みは温泉の湯気のように霧散して湯上りRGMサウンドに凝結、、、この曲を聞いたジャクソン・ベイリー (Tapes/Rezette) は「Surf synth acid ...もっと読むdancehall rock!!」とのけぞった。

カップリングの「蛇 」は一発録りのモノラル・ロウファイひと筆書きチューンで、定評ある7FOのライブ演奏が堪能できます。

アートワークはジャンボカゾク(撮影・デザイン:たけむら千夏、装丁:山尾圭介)が担当。

Track List

- LP+DL

- CD

- Digital

- Recommended =

- New Release

Noah Creshevsky

Hyperrealist Music, 2011-2015

Em Records

- Cat No.: EM1140LP

- 2025-10-30

スペンサー・ドーランの《コンポニウム・アンサンブル》の契機ともなった、ノア・クレシェフスキーの「Hyperrealist Music」。発売10周年記念そして故人となった作家に捧ぐ初のLPエディション。ロングセラー『The Tape Music of Noah Creshevsky』(EM1042CD 解説:佐々木敦)からひと回りしてエム再登場。御年70歳を祝した最新“ハイパーリアル・ミュージック”自選作品集。(2015年リリース)

「クレシェフスキーはナディア・ブーランジェとルチアーノ・ベリオに学んだ作曲家で、初期は電子音楽/テープ音楽をやっていたが、徐々に「ハイパーリアリズム」に接近し、その概念を取り込んだ音楽である「ハイパーリアル・ミュージック」の第一人者となった(一般にはこの音楽スタイルの創始者とされる)。日本では竹村延和氏のフェイバリット作家としても一部に知られる。

彼のハイパーリアル・ミュージックは、実際の生演奏に聞こえるが全て人工的な操作・配置で創作されたものである。そこでは人間による生楽器や肉声の演奏が素材となり、シンセサイザー(合成音)は用いられない。録音年、ジャンルを異にする楽音がいち作品中で任意に結合され、あるものは人間技では不可能な演奏に変容され、ある音は過剰に強弱・長短のアクセント ...もっと読むがつけられる等々、彼の意匠をこらしたドラマ性とユーモアが加味されている。

本アルバムは近年の作品を作家が自選したコレクションで、鋭敏なリスナーならば、聞き進めるにつれて姿を現す、狐につままれたような世界に惑わされること必至!」- EM RECORDS

Track List

- CD

- Recommended

- Back In

Ntski

Orca

Em Records

- Cat No.: EM1199CD

- 2025-10-30

米Orange Milkとエム・レコードダブルネームでのリリースとなるNTsKiのEMからのCD。フィジカルオンリーのコシ・ミハルの80sチューン「パラレリズム」のカバーやCDのLe MakeupとDoveとの共作「On Divination in Sleep feat. Dove」のTakaoによるリミックスも収録。

京都を拠点に活動するアーティスト/ミュージシャン、NTsKi(エヌ・ティー・エス・ケー・アイ)が、そのキャリアの<始点>として提示するファースト・アルバム。Le MakeupとDoveとの共作「On Divination in Sleep feat. Dove」のTakaoによるリミックスは本CD盤のみの収録。NTsKiの最初期の姿が聞ける「H S K」、初ライブ時からのオープニング・チューンでありファンにはおなじみのヴォーカル多重録音曲「Orca」、自主盤7インチでリリースし注目されるきっかけとなったアーバンR&B風の「1992」、敬愛するコシ・ミハルの80sチューン「パラレリズム」のカバーなど変化に富む。本アルバムのため、illicit Tsuboiが過半のミキシングを行い、マスタリング ...もっと読むはREM SoundのRick Essigが担当。装丁はOrange MilkのKeith Rankinが行った。米Orange Milkとエム・レコードのダブルネームでリリース。

Track List

- LP

- 2CD

- Recommended

- Back In

銅金裕司/藤枝守

エコロジカル・プラントロン

Em Records

- Cat No.: EM1202LP

- 2025-10-30

「植物からみた生きものたちのインターフェイス」。植物の視点から我々の身体を包み込む生態系の連鎖を音によって体感させるインスタレーション、『エコロジカル・プラントロン』(1994年)を再検証復刻。アナログバージョン・リリースされました。

Track List

ページトップへ戻る

![Takao - Stealth [Gold Edition] : CD](https://www.newtone-records.com/pic/21/12_23/n_t0100403.jpg)

『作曲家/プロデューサー、フクゾノヤスヒコのソロプロジェクト、aus(アウス)のニューアルバム『Eau(オー)』。奥野楽の演奏する「箏」を全面的にフィーチャーし創作した、ausの魅力的な方向転換といえる美しい作品。

思慮深く展開する繊細な技巧、展覧会や実験映画のための魅力的なサウンドデザインで、国内外から篤い支持を受けるアウスは、これまでキーボードやエレクトロニックサウンド作品を主に手がけてきました。本作『オー』は、依然としてエレクトロニックサウンドでありながらも、日本の楽器の中で最も特徴的な弦楽器のひとつである箏の音世界を軸に展開する、アウスの魅力的な方向転換といえるアルバムです。繊細でありながら豊かな数々の箏のフレーズと音色は、非常に才能豊かな演奏家、奥野楽(おくの・えでん ...もっと読む)が担当。アウスは作品解説の中で、このプロジェクトにおける奥野の演奏とその芸術の重要性を称賛しています。

『オー』収録楽曲は、箏の微妙に変化するアタック、揺らめく響きの音色と、他の楽器の音色のバランスをとるようにデザインされています。箏の繊細な減衰と韻律の柔軟性は、持続的なシンセサイザーの音色と対位法的に構築されたピアノの旋律に包まれ、引き込まれるような底流と、物憂げで流動的な質感を伴う流れるようなアンビエンスを生み出しています。

箏の現代史をみたとき、日本のコンテンポラリー音楽の愛好者は『オー』を聴いて、沢井忠夫がリアライズした吉村弘作曲作「アルマの雲」(1979年)、箏の演奏グループKoto Vortex(コト・ヴォルテックス)が同じく吉村弘の作品を取り上げたアルバム『Koto Vortex I: Works by Hiroshi Yoshimura』(1993年)を思い出すかもしれません。どちらも箏を伝統から引き剥がし、アンビエント〜テクノの文脈に配置しようとした先駆的作品で、それらは『オー』にも影響を与えています。また、諸井誠の『和楽器による空間音楽』といった70年代日本の現代音楽作品も『オー』の影響源となっています。

フィジカル版にはアウスによる日本語・英語解説付き。ジャケットデザインは橋本麦、マスタリングは大城真が担当。CD/LP/カセット/デジタルで発売し、CD・デジタル版とLP版はジャケット違いとなります。本作はレーベル《FLAU》とエム・レコードの初のコラボレーション・リリースとなります。』